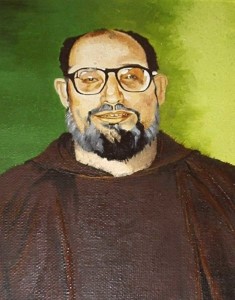

La chiamata di fra Luigi Monaco a Ministro Provinciale della Provincia cappuccina di Napoli, – 17 aprile 1986 -, segna una svolta nella vita di questo frate, quasi un predestinato a un servizio di governo nell’ordine ai massimi livelli. Investito della nuova funzione, ora egli deve vivere, più che per se stesso, per gli altri, che costituiscono la sua famiglia religiosa, diventando per tutti loro guida autorevole e responsabile. Come un padre non può sottrarsi alle sue responsabilità nei riguardi dei suoi figli, egli con umiltà, ma anche con grande fermezza, si ritaglia per sé il ruolo di animatore delle fraternità, di suscitatore di energie, di catalizzatore di relazioni fraterne e lo esercita con prudenza, ma anche con determinazione, quando occorre. La profezia, che negli anni si era manifestata in lui così copiosamente, messa a servizio del governo della Provincia conventuale, ora deve farsi storia, trasformarsi in messaggio di salvezza, diventare attesa del Regno, disegnare i contorni del vivere e realizzare la speranza che vive in ciascuno dei componenti dell’ordine. Come lievito nella pasta, deve fermentare tutta una realtà religiosa, le fraternità del primo ordine prima di tutto -, che diversamente sarebbe destinata a perdere di vitalità e di slancio e a deteriorarsi nei riti abitudinari della quotidianità. Dalla necessità avvertita di una comunicazione più immediata e più efficace di idee e di proposte nella Provincia, nasce una corrispondenza fitta tra Luigi e i frati della Provincia, come luogo di incontro, di riflessione e di proposta. La parola della profezia, detta e ripetuta ai frati nelle forme più diverse, vive nell’orizzonte del Regno e indica la direzione verso cui andare: il Regno di Dio, qui e ora, prima di tutto. «La sollecitudine per il Regno deve essere il nostro principale assillo, confortati dallo Spirito, sostenuti dalla fraternità, incoraggiati dai segni per i quali Dio si rende sempre più presente tra gli uomini» (6 ag.1986). A sé e a tutti i suoi interlocutori fra Luigi non chiede altro. Su questo scenario, fra Luigi Monaco propone una serie di idee, che fanno riferimento a una visione teologica della vita religiosa. L’Incarnazione è la misura ultima di ogni sua azione: «il Verbo da ricco che era si fece povero perché noi diventassimo ricchi» (16 lug. 1989).

- 1. Le lettere ai frati

Nei due trienni 1986-1989 e 1989-1992, Luigi Monaco, chiamato dalla fiducia dei frati, è Ministro Provinciale della Provincia Cappuccina di Napoli ed esercita una funzione di rilievo, rendendosi disponibile a traghettare le fraternità nel mare aperto della modernità, senza perdere lo specifico dell’ordine, ma riproponendolo e valorizzandolo. Sono anni incerti e difficili per la vita della Provincia, anni di crisi, di passaggio, di crescita, di ripensamento e di ripiegamento. Ma sono anche “anni di grazia”, come più volte sottolinea. La riduzione del numero dei frati porta alla chiusura dolorosa di fraternità radicate da decenni nelle diverse comunità locali. Non mancano le criticità, già rilevate dai Capitoli di quegli anni: i problemi posti alla vita religiosa conventuale dall’affidamento diocesano di parrocchie e le relative tensioni con le autorità diocesane, la pastorale vocazionale in fase di ridefinizione, i nodi della formazione dei nuovi frati, mai sciolti in via definitiva, le missioni popolari in crisi di identità, la proiezione della Provincia nelle terre di missione e la carenza di vocazioni missionarie, i ritardi nelle scelte, le difficoltà di relazione, la mancanza di progettualità. Rispondere a queste criticità coniugandole con gli interessi delle Fraternità e dei singoli e le aspettative di tutti non era facile. Ma bisognava provarci, prima di cadere nel panico e di fare scelte affrettate e irreversibili. Fra Luigi è consapevole dei problemi della Provincia e insieme al suo Definitorio definisce delle linee di azione, attingendo alle costituzioni e alle tradizioni dell’ordine, rivisitate nell’ottica della teologia del Concilio Vaticano II e delle emergenze di quegli anni.

Molte le resistenze incontrate, spesso più che giustificate e legittime, a una politica del cambiamento, che si rendeva necessaria. Da una parte il nuovo che avanza rimane ancora incerto e fumoso, dall’altra ci si scontra con la durezza di un presente imprevisto tanto difficile da comprendere e da accettare. La riaffermazione della pratica dell’itineranza come specifico della vocazione cappuccina non è così pacifica da essere accettata da tutti senza rimostranze e lamentele più del dovuto. «Gli incarichi e i trasferimenti non sono, – scriveva fra Luigi -, né devono essere, per nessuno, una punizione, un colpo di testa dei superiori, un frantumare la personalità di alcuno, o spegnere le iniziative avviate; ma piuttosto sono: un vivere l’anno di grazia del Signore, vivere la nostra itineranza, fare esperienza della nostra povertà spirituale» (6 ag. 1986). Più positivamente, invece, la pratica dell’itineranza riproposta ai frati non è che un «un andare-tornare per il Regno di Dio», una forma di vita «che attirò ieri e ripropone oggi l’attualità del frate cappuccino come frate del popolo, non nelle forma riduttiva e minimalizzante, quanto piuttosto nel suo profondo significato evangelico». Fra Luigi pensa a una itineranza «che indica […] non attaccamento ai nostri progetti, che proclama la vera libertà, che ci qualifica in quanto seminatori della Parola e ci rende profeti in una società dove la sicurezza è idolatria […]» (9 mar.1988). Con il ritorno alla pratica dell’itineranza si torna «ad essere “pellegrini e forestieri”, ricchi di quella libertà, dono di grazia e benedizione di Dio, per annunciare il Vangelo con gioia e novità di vita» (3 nov.1989).

Testimonianza del suo impegno di governo durante i due mandati di governo provinciale sono le lettere ufficiali scritte ai frati e pubblicate nell’ “Archivio storico dei Cappuccini di Napoli”. Sono lettere circolari, lettere di commiato, necrologi dei frati defunti, resoconti sulle visite alle fraternità, comunicazioni varie alla provincia, verifiche personali, sollecitazioni pastorali, proposte operative, semplici informazioni. È una documentazione insostituibile per ricostruire la storia della Provincia di quegli anni. Dietro c’è una visione d’insieme dei problemi e delle questioni aperte, legata a un progetto di fraternità, che vive nel segno di Francesco e della tradizione cappuccina. Non c’è traccia di superficialità o di pressappochismo. C’è la consapevolezza radicata, che ritorna di continuo nelle lettere, e fa affermare a fra Luigi: «Sapevamo tutti di essere dei frati, non dei monaci!» (31 lug.1986). La via indicata è la vita fraterna, che si sostanzia in forme di vita tali da manifestare l’anticipazione del Regno.

Rileggere, a distanza di tanti anni, queste lettere, significa entrare nella dimensione di un uomo, tanto dinamico, quasi vulcanico, che nella sua interiorità rimane un contemplativo, “un mendicante del cielo”, come amava definirsi in una sua poesia. La sua vocazione contemplativa, però, deve potersi coniugare con la sua condizione di ministro provinciale. Il compito è difficile, ma non si sottrae ad esso. Egli è cosciente dei suoi limiti e “si sente espressione di tutta la Provincia” e nella prima circolare del 28 maggio 1986 invita tutti alla “gioia e alla comunione”. Rivolgendosi ai frati può dire: «Voglio soltanto, con l’aiuto di Dio e vostro, fare del mio meglio, per vivere nel tempo l’eterno, per essere collaboratore di Dio, per vivere con ogni frate la nostra vocazione». La misura dell’azione è la fede, perché «l’occhio nutrito di fede trasforma ogni realtà e la nostra stessa ordinaria storia, le cose piccole e insignificanti, lo stress cui spesso ci sottomettiamo o siamo costretti dagli eventi … : tutto è pregno della presenza del Signore». Realmente, “tutto è grazia!”(30 ott. 1986), per riprendere un’espressione, così densa di significato fatta propria da fra Luigi, pronunciata da Teresa di Lisieux morente.

- 2. Un metodo di governo

Fra Luigi, fin dall’inizio del suo mandato di governo della Provincia, si presenta ai frati con un metodo di governo, non autoritario, costruito quasi dal basso, perché determinato dal definitorio, a conclusione della “santa visita”. Nel recarsi in visita nelle fraternità egli non dispone di decisioni già prese in anticipo, o di soluzioni già preconfezionate. Egli, invece, osserva quanto c’è da osservare nelle fraternità, riflette su quanto osservato, si consulta con i suoi interlocutori, e, infine, decide con assoluta serenità. Momento centrale dell’attività di governo è la “santa visita”, “l’anno di grazia del Signore”, l’occasione speciale nella quale «tutto viene azzerato, a ciascuno viene offerta la possibilità di rinascere, ad ognuno è riproposta la responsabilità della libertà: è una partenza senza condizionamenti, senza il peso del passato, ma unicamente attratti dal fascino del futuro nel quale il progetto di Dio si rende sempre più evidente, perché già nell’oggi è venuto il Salvatore». La visita alle fraternità non è di per sé l’occasione per giudicare e condannare, facendosi condizionare da situazioni pregresse, ma l’occasione per capire insieme e insieme decidere cosa e come fare. Voglio, – come afferma nella circolare 2 del 1986 -, «ascoltare, conoscere, essere vicino, farmi cioè prossimo a ciascuno di voi, per accogliere ed intuire possibilità patenti e latenti, nei singoli e nelle fraternità; risvegliare le capacità sopite, incoraggiare i volenterosi, sostenere i paurosi, sollecitare i ritardatari o coloro che, purtroppo, hanno dimenticato le scelte fatte o le hanno date per scontate, per tutto il resto della loro esistenza». Più che come un giudice, fra Luigi si propone come una guida autorevole, che si prende cura della fraternità e la conduce verso il Regno. Bando, perciò, a ogni forma di decisionismo, che non si addice alla vita religiosa e bando alla politica dell’ignavia e del compromesso.

Il metodo di governo proposto è in funzione di un servizio alle fraternità, che si intende esprimere secondo modelli ripresi dalle costituzioni cappuccine. Essere “guida” e “maestro” delle fraternità significa rifiuto di ogni forma di decisionismo e ricerca e pratica di autorevolezza, senza escludere l’assunzione diretta di responsabilità. «Siamo chiamati, in quanto “guide e maestri” delle nostre fraternità, ad ogni livello, ad animare: a rendere cioè vive, autentiche, fedeli, le nostre fraternità, a riproporre oggi le gesta salvifiche di ieri, a rendere presente il Risorto, per mezzo dello Spirito, accolto e vissuto nelle fraternità» (26 nov.1986). Più che distruggere o scoraggiare iniziative o sospendere attività, non pienamente condivisibili, perché estranee al comune sentire, si tratta di incoraggiare nuove forme di partecipazione. La guida non arresta mai una iniziativa, ma incoraggia e la porta in avanti.

Fra Luigi è consapevole delle sfide del tempo, che attraversano la vita religiosa e la rimettono in discussione e sa anche come sia necessario rispondere con coraggio e determinazione. Rispetto ai molti problemi in discussione, con quali confrontarsi, c’è la consapevolezza che «Sotto il profilo religioso, ci vuole molta comprensione, ma anche chiarezza e coraggio. A me non è mancata la prima, ma il secondo non sempre è stato applicato per motivo di prudenza» (9 mar.1988). Non serve ignorare i problemi, o fingere di ignorarli, o rimandarne la soluzione, bisogna affrontarli e, possibilmente, risolverli. Dando prova di grande umiltà, Egli è consapevole, e lo dice apertamente, che altri frati avrebbero potuto aspirare più che legittimamente al servizio provinciale. Le idee da portare avanti non gli mancano, ma lo stile di governo cercato fin dall’inizio è di condivisione e di responsabilità. Più che imporre ai frati della Provincia monastica le sue idee, vuole coinvolgere tutti in un progetto di rinnovamento della vita conventuale. Si tratta di «assumere la pesantezza della storia, del mondo, dell’uomo per trasformarli secondo il cuore di Dio: questo il ruolo di noi religiosi. È l’agire che deve scaturire dal nostro essere; è il frutto che farà giudicare l’albero» (6 ag.1986).

- 3. Contro la cultura della solitudine

La prima lettera circolare inviata all’inizio del primo mandato è assai importante, perché delinea il programma del suo servizio provinciale, cui non verrà meno negli anni dei due mandati. Nelle lettere di quegli anni, ritornano le sue certezze e anche le sue paure. Rimane profondo il legame con i confratelli. Egli dà loro quanto ha ricevuto e a loro vuole donare tutto se stesso mettendosi a loro disposizione. Perciò «sento di dover restituire quanto ho ricevuto; ho l’obbligo di condividere con tutti i fratelli i doni del Signore, a servizio della Fraternità, della Chiesa e del mondo; mi sento impegnato a celebrare le lodi del Signore nell’assemblea dei santi, ma anche a proclamare la bellezza della nostra vocazione, la radicalità delle scelte evangeliche, la fede nella potenza di Dio, cui tutto è possibile». Da solo non può fare nulla, consapevole che «ogni progetto rischia il fallimento se non ci sono protagonisti pronti a realizzarlo» (31 lug. 1986). La riuscita di ogni azione del credente, come di ogni religioso, è assicurata dalla presenza di Dio. C’è la certezza che «Dio cammina con noi. Noi vogliamo camminare con Lui: cioè insieme, superando ogni manifestazione di individualismo e di egoismo. Insieme: corresponsabili gli uni per gli altri; tutti insieme, costruttori di questa Chiesa che è la nostra fraternità provinciale, parte della Cattolica nella quale professiamo la nostra fede, fino alla resurrezione finale» ( 16 lug. 1989).

Come cristiani e come religiosi non c’è, sottolinea fra Luigi, che un’unica strada da percorrere, quella di una conversione radicale, che coinvolga i singoli e le fraternità. «Siamo chiamati, – egli scrive -, a questa conversione radicale: a proclamare la pienezza del tempo, perciò essere testimoni dei beni futuri; a vivere la conversione in dimensione reale per rendere trasparente la presenza del Verbo incarnato e “partorire” per tutti il Salvatore, Cristo Signore». Quello della conversione è un itinerario « che non è solo di fede dal momento che realizza una speranza, ma anche di carità, dal momento che proclamiamo una conversione, siamo tutti impegnati a mutare atteggiamenti, modo di essere e di pensare, di lavorare, di amare e soffrire: acquisire una visione evangelica e francescana dell’essere e dell’agire è urgente per non rendere vana la presenza del Signore tra noi e nel mondo» (29 nov. 1989). Dalla conversione nasce l’uomo nuovo, nel quale rifulge il Risorto ( 19 mar. 1990).

Tema centrale, coerente con il suo francescanesimo, è il rifiuto della cultura della solitudine, diffusa nelle fraternità. La motivazione del rifiuto è di tipo teologico, non tanto sociologico. «Ogni frate, -egli scrive -, è come eucarestia che celebra il mistero di Dio, si offre per i fratelli, nutre le speranze di ogni uomo». È per questo che «la cultura della solitudine e del fare da sé – caratteristica dei nostri asfissianti giorni – deve essere superata dalla cultura della comunione e della fraternità: da soli poco possiamo. Uniti tutto è più facile ». La vita fraterna «è come lo specifico del nostro essere religiosi. La vita fraterna è di per sé apostolato autentico, testimonianza sufficiente alla conversione, mezzo indispensabile per richiamare i fratelli a ripetere la nostra esperienza» (31 lug.1986). È necessario, perciò, «tornare alle radici, riscoprire la nostra vocazione, approfondire il disegno di Dio su ciascuno di noi e sulla nostra fraternità, tesi tutti a dare testimonianza della nostra fede e della nostra speranza» (26 ott.1989).

Non si può lavorare in solitudine, oggi più di ieri. Perciò è necessario «rivedere in ciascuna fraternità il lavoro apostolico che si fa … Talvolta lavoriamo in maniera isolata; trasciniamo avanti abitudini e modi di fare che non hanno oggi più valore; siamo arroccati su posizioni dove manca la responsabilità; rinunziamo alla forza del nuovo, perché scomodo per noi; asserviamo la realtà, più alle nostre esigenze, anziché a quelle della vita fraterna e priorità apostoliche» ( 9 mar. 1988).

Contro la deriva di una cultura della solitudine, fra Luigi propone il modello della partecipazione come condizione necessaria da implementare nella vita delle fraternità. «I nostri tempi non sono tempi di facile delega, quanto piuttosto di partecipazione responsabile e sofferta, vissuta in prima persona. Partecipazione non espressa soltanto attraverso una critica agli avvenimenti, ma impegno a risolvere i problemi; non solo compiaciuto assenteismo, ma contributo plurimo per l’unità e la comunione; non attesa passiva di un’alternativa, ma corresponsabilità per il bene di tutti. La partecipazione comporta responsabilità e quel “sentire comune” che da sempre è il frutto dell’unica fede e dell’unico Signore e si è manifestato nella storia con la compresenza e la solidarietà, a tutti i livelli» (4 febb. 1990). La partecipazione, come intesa da fra Luigi, è una realtà teologale, che fa riferimento all’uguaglianza di tutti gli uomini e alla specificità della vocazione francescana dello “stare insieme”. Essa «vuol dire essere fratelli, elemento primario del nostro carisma che deve manifestarsi in tutta quella profonda e ricca accezione che di per sé comporta. La partecipazione è lotta contro l’individualismo. È corresponsabilità contagiosa. È assumere non solo le proprie ma anche le altrui difficoltà. È pensare non solo alla salvezza della propria anima, ma anche alla salvezza del fratello, non solo di oggi, ma anche di domani; non solo del prossimo vicino, ma anche dei lontani» (16 lug. 1989).

Rocco Pititto

(articolo pubblicato sul n° 2 di “Campania Serafica” 2013)

Marzo 31st, 2013

Marzo 31st, 2013  enotari

enotari

Posted in

Posted in  Tags:

Tags: